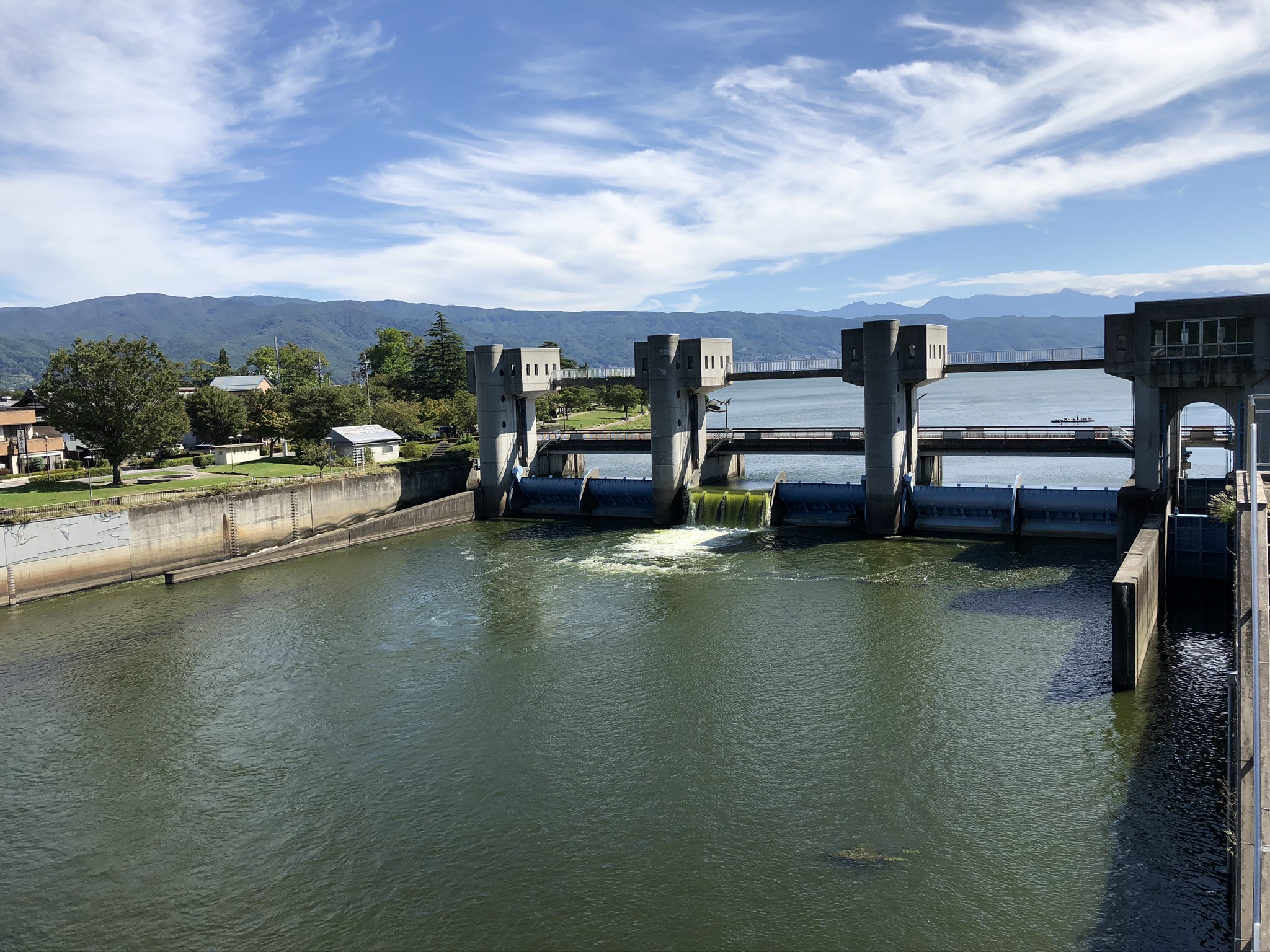

030. 釜口水門 (かまぐち すいもん)

(地図)

天竜川の始点はこの釜口水門であり、諏訪湖そのものも天竜川水系として扱われるようだ。

諏訪湖そのものが観光資源としての扱いが大きいが、水門周辺も公園やモニュメント、そして水門の役割や歴史を詳しく解説してくれる「釜口水門管理事務所」はダムファンは必見です。ダムカードならぬ水門カードをこちらでいただく事が出来ます。(注:最新情報を要確認)

資料展示を見て感じた事はこの釜口水門は"ダム"でした。(個人の感想です)

天竜川の始点はこの釜口水門であり、諏訪湖そのものも天竜川水系として扱われるようだ。

諏訪湖そのものが観光資源としての扱いが大きいが、水門周辺も公園やモニュメント、そして水門の役割や歴史を詳しく解説してくれる「釜口水門管理事務所」はダムファンは必見です。ダムカードならぬ水門カードをこちらでいただく事が出来ます。(注:最新情報を要確認)

資料展示を見て感じた事はこの釜口水門は"ダム"でした。(個人の感想です)

2019.9.25.

・長野県岡谷市 ・天竜川水系本流

2019.9.25.

・長野県岡谷市 ・天竜川水系本流

029. 片桐ダム (かたぎりダム)

(地図)

堤頂長 250.0 m、堤高 59.2 m、堤頂標高 909.2 m。

松川にあるけどこれは片桐ダムで、飯田の松川ダムとは別のダムです。

周辺も公園などがきれいに整備された長野県営の立派なダムです。

堤頂長 250.0 m、堤高 59.2 m、堤頂標高 909.2 m。

松川にあるけどこれは片桐ダムで、飯田の松川ダムとは別のダムです。

周辺も公園などがきれいに整備された長野県営の立派なダムです。

2019.9.17.

・長野県下伊那郡松川町 ・天竜川水系片桐松川 ・ 重力式コンクリートダム

2019.9.17.

・長野県下伊那郡松川町 ・天竜川水系片桐松川 ・ 重力式コンクリートダム

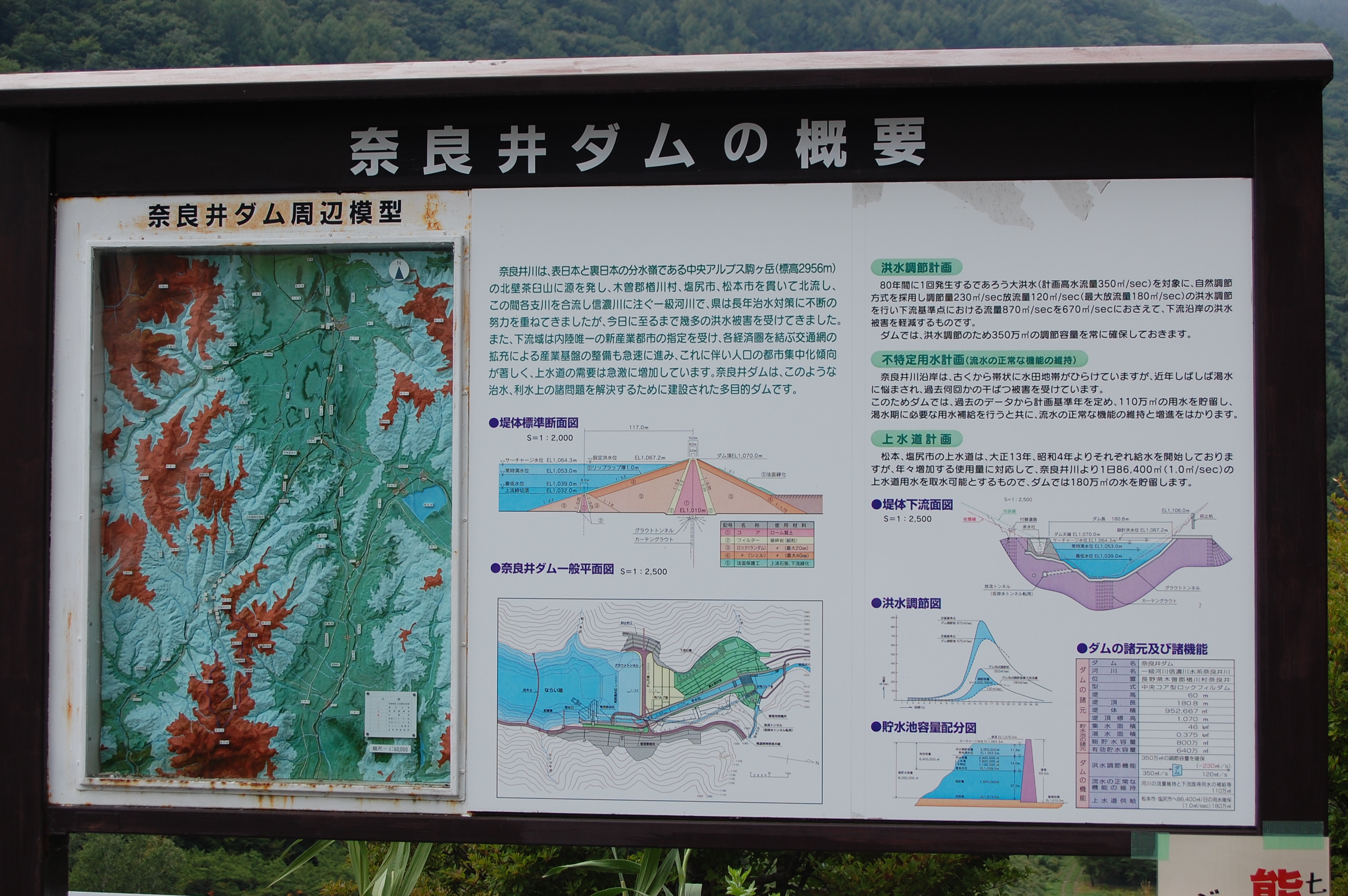

028. 奈良井ダム (ならいダム)

(地図)

伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネルの側にこのダムは位置します。最初は私はこのダムの水が日本海側に注ぐ信濃川につながるとはなかなか理解できませんでした。

伊那地域を流れる天竜川も、木曽地域を流れる木曽川も太平洋側に注ぐという事を知っていたからです。

この辺は分水嶺エリアでもあり、平面の地図だけでは知ることの出来ない高低差を学ぶ機会を与えてくれました。

伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネルの側にこのダムは位置します。最初は私はこのダムの水が日本海側に注ぐ信濃川につながるとはなかなか理解できませんでした。

伊那地域を流れる天竜川も、木曽地域を流れる木曽川も太平洋側に注ぐという事を知っていたからです。

この辺は分水嶺エリアでもあり、平面の地図だけでは知ることの出来ない高低差を学ぶ機会を与えてくれました。

2019.9.13.

・長野県塩尻市奈良井 ・信濃川水系奈良井川 ・ ロックフィルダム

2019.9.13.

・長野県塩尻市奈良井 ・信濃川水系奈良井川 ・ ロックフィルダム

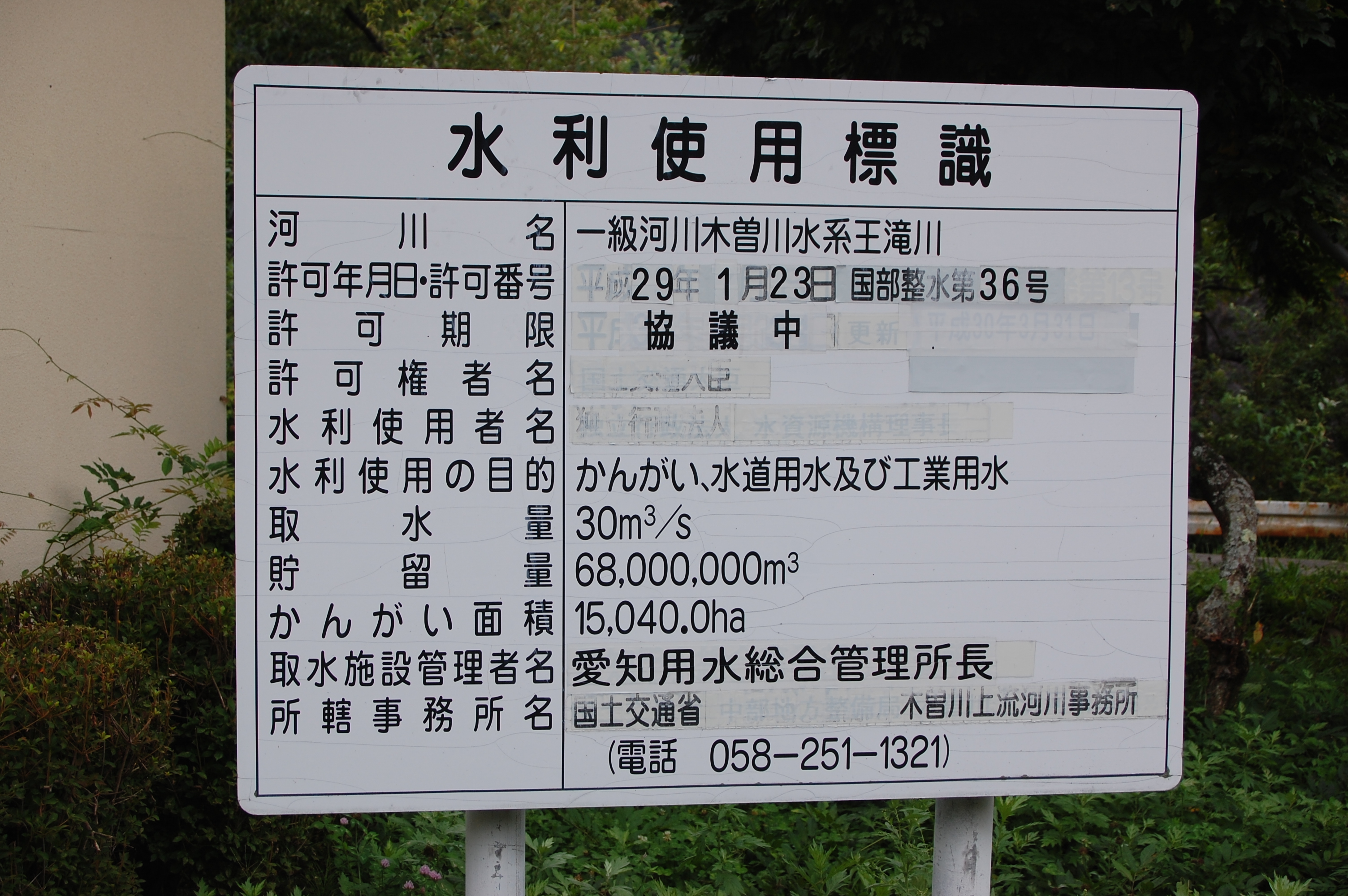

027. 牧尾ダム (まきおダム)

(地図)

私は幼少期を愛知県で過ごしましたので、この牧尾ダムは「愛知県の水がめ」として学校でも教わった記憶が強くありましたが、実際に訪れるのは今回が初めてであり、とても感慨深いものがありました。

ダムの堤体を下方から観察できるポイントもあり、好印象です。

後から学んだのですが、愛知用水の水源はその後追加で、味噌川ダム、阿木川ダムが加えられて3つのダムが担っているそうです。

私は幼少期を愛知県で過ごしましたので、この牧尾ダムは「愛知県の水がめ」として学校でも教わった記憶が強くありましたが、実際に訪れるのは今回が初めてであり、とても感慨深いものがありました。

ダムの堤体を下方から観察できるポイントもあり、好印象です。

後から学んだのですが、愛知用水の水源はその後追加で、味噌川ダム、阿木川ダムが加えられて3つのダムが担っているそうです。

2019.9.13.

・長野県木曽郡木曽町三岳薮原 ・木曽川水系王滝川 ・ ロックフィルダム

2019.9.13.

・長野県木曽郡木曽町三岳薮原 ・木曽川水系王滝川 ・ ロックフィルダム

026. 味噌川ダム (みそがわダム) (4回目)

(地図)

振り返りでこの文章を書いています。

お昼ご飯を食べる目的で立ち寄ったような気がします。

自分でにぎったおにぎりを車の中から、大好きなダムを見ながらいただきました。

何だかそういう気分の時ってありませんか?

ダムの存在って、俺にとってはそういうところ。

この味噌川ダムは木曽川に数多く作られたダムでも最上部に位置するダム。何だか神聖な感じすらするし、落ち着く特別な場所なのです。

振り返りでこの文章を書いています。

お昼ご飯を食べる目的で立ち寄ったような気がします。

自分でにぎったおにぎりを車の中から、大好きなダムを見ながらいただきました。

何だかそういう気分の時ってありませんか?

ダムの存在って、俺にとってはそういうところ。

この味噌川ダムは木曽川に数多く作られたダムでも最上部に位置するダム。何だか神聖な感じすらするし、落ち着く特別な場所なのです。

2019.9.13.

・長野県木曽郡木祖村小木曽 ・木曽川水系木曽川 ・ ロックフィルダム

2019.9.13.

・長野県木曽郡木祖村小木曽 ・木曽川水系木曽川 ・ ロックフィルダム

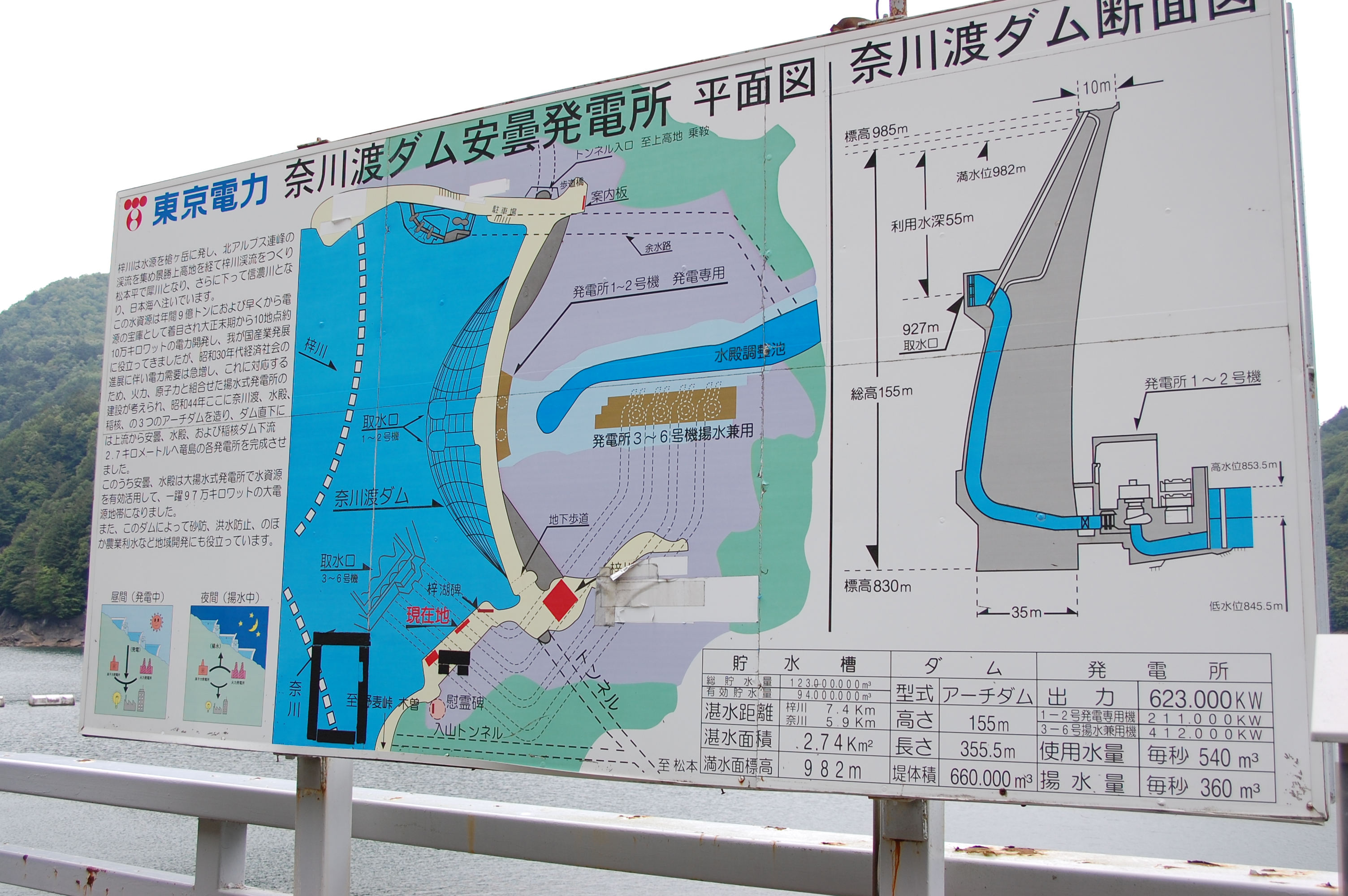

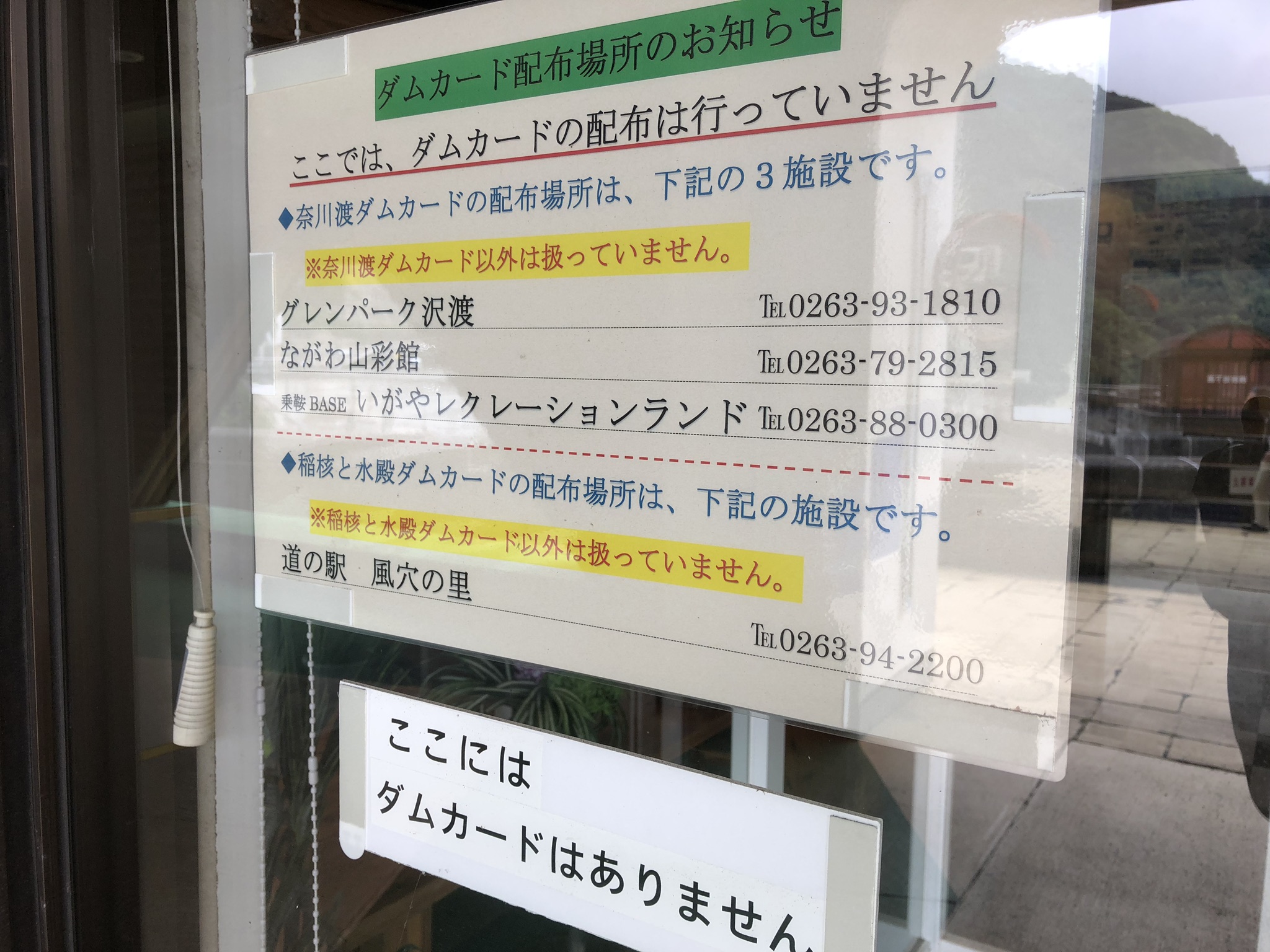

025. 奈川渡ダム (ながわどダム)

(地図)

堤高155mのアーチ式コンクリートダムをここまで間近で見学できることは幸せだと感じます。堤体の上は国道となっており、交通量もそれなりに多いです。

見学が許されるなら堤体を下方向から見上げてみたいものです。

堤高155mのアーチ式コンクリートダムをここまで間近で見学できることは幸せだと感じます。堤体の上は国道となっており、交通量もそれなりに多いです。

見学が許されるなら堤体を下方向から見上げてみたいものです。

2019.9.13.

・長野県松本市安曇奈川渡 ・信濃川水系梓川 ・ アーチ式コンクリートダム

2019.9.13.

・長野県松本市安曇奈川渡 ・信濃川水系梓川 ・ アーチ式コンクリートダム

024. 水殿ダム (みどのダム)

(地図)

梓川に発電目的で作られたダム。アーチ型のコンクリートダムというフォルムと、すぐ近くからダムを見学できる環境がうれしい。

上流から順に、奈川渡ダム・水殿ダム・稲核ダムの3つのダムで密接に揚水発電を行っているというから凄い。稲核ダムは車を停める場所を見つけられずに、撮影出来ていないのが大きな心残り。

梓川に発電目的で作られたダム。アーチ型のコンクリートダムというフォルムと、すぐ近くからダムを見学できる環境がうれしい。

上流から順に、奈川渡ダム・水殿ダム・稲核ダムの3つのダムで密接に揚水発電を行っているというから凄い。稲核ダムは車を停める場所を見つけられずに、撮影出来ていないのが大きな心残り。

2019.9.13.

・長野県松本市安曇稲核 ・信濃川水系梓川 ・ アーチ式コンクリートダム

2019.9.13.

・長野県松本市安曇稲核 ・信濃川水系梓川 ・ アーチ式コンクリートダム

023. 高遠ダム (たかとおダム)

(地図)

高遠と聞いてイメージするのは城址公園の桜でしかなかった俺。

桜が美しいと思うのは厳しい季節を超すからなんだろうし、限られた期間しか楽しむことの出来ない桜の開花は特別なものだと思う。

この高遠ダムは城址公園とは特に関係ありませんが、比較的近くにあります。春の季節にもまた機会を作って訪れてみたいです。

高遠と聞いてイメージするのは城址公園の桜でしかなかった俺。

桜が美しいと思うのは厳しい季節を超すからなんだろうし、限られた期間しか楽しむことの出来ない桜の開花は特別なものだと思う。

この高遠ダムは城址公園とは特に関係ありませんが、比較的近くにあります。春の季節にもまた機会を作って訪れてみたいです。

2019.9.10.

・長野県伊那市高遠町 ・天竜川水系三峰川 ・ 重力式コンクリートダム

2019.9.10.

・長野県伊那市高遠町 ・天竜川水系三峰川 ・ 重力式コンクリートダム

022. 菅平ダム (すがだいらダム)

(地図)

2019年 長野県企業局主催の「ダムスタンプラリー」のゴール地点がここでした。

理屈や机で学んだ知識だけでは分からない、感じる大切さを教えてくれたスタンプラリーでした。ダムの作られた目的、工法、完成までの歴史、その地形ならではの工夫、触れるたび、感じるたびにそのダムに引き込まれます。

2019年 長野県企業局主催の「ダムスタンプラリー」のゴール地点がここでした。

理屈や机で学んだ知識だけでは分からない、感じる大切さを教えてくれたスタンプラリーでした。ダムの作られた目的、工法、完成までの歴史、その地形ならではの工夫、触れるたび、感じるたびにそのダムに引き込まれます。

2019.9.9.

・長野県上田市真田町長 ・信濃川水系神川 ・ 重力式コンクリートダム

2019.9.9.

・長野県上田市真田町長 ・信濃川水系神川 ・ 重力式コンクリートダム

021. 裾花ダム (すそばなダム)

(地図)

アーチ式のダムというのはそれだけで美しいと思う。(個人の感想です)

堤体をすぐ側から見学出来る環境は本当にありがたいです。比較的交通量の多い国道からの入口がやや分かりにくい(トンネルの途中にある)ので最初は通り過ぎてしまいました。

この時は堤体の上を歩くことは出来ませんでしたが、通常は可能なのでしょうか。

アーチ式のダムというのはそれだけで美しいと思う。(個人の感想です)

堤体をすぐ側から見学出来る環境は本当にありがたいです。比較的交通量の多い国道からの入口がやや分かりにくい(トンネルの途中にある)ので最初は通り過ぎてしまいました。

この時は堤体の上を歩くことは出来ませんでしたが、通常は可能なのでしょうか。

2019.9.9.

・長野県長野市大字入山 ・信濃川水系裾花川 ・ アーチ式コンクリートダム

2019.9.9.

・長野県長野市大字入山 ・信濃川水系裾花川 ・ アーチ式コンクリートダム

HOME

HOME